傅园

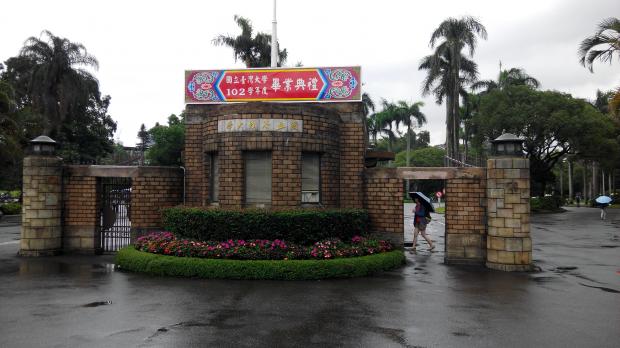

5月29日夜,我和老伴在完成了环岛游之后再次回到台北。5月30日下午,我们冒雨来到了位于台北市大安区罗斯福路四段一号的台湾大学。

台大校门面对西南方向。这个台湾第一学府,校门却颇为“寒酸”,而“国立台湾大学”的金字招牌也小得不能再小。进门右拐即看到一个绿植做成的拱门,这便是傅斯年先生的墓园“傅园”的入口了。拱门右侧有一块钉在木板上的金属牌,上面用大字写着“傅园 Fu Si-nian Memorial Garden”, 牌子左侧是园内的“特色园栽索引表”,记录了榕树、樟树、芭蕉、冬青等16种植物的学名和株数,中间是园区平面图,右侧则是对傅园的介绍:

本校为纪念傅斯年校长,1951年于傅园内修建安置傅校长骨灰之斯年堂,以及方尖碑、水池、步道等设施。傅园现有面积约7000平方公尺,160余株乔木,其中有日据时期即栽种之植物标本,亦有其后陆续移植者,均已茂盛成荫。

2004年春,本校承教育部永续校园实验案之经费补助,得以改善园内长年以来缺乏整修之情况,俾园中意涵深远之设计、种类繁多之动植物、潜力可观之生态,得以再度吸引学子徘徊其中,观察生物之美,并领受前贤之精神感召。

台湾大学校门

傅园入口

从拱门进得园中,雨天加上浓荫遮蔽,光线更暗了些。这是一个三角形地块,南北向是三角形的底边,约有150米长,西南和西北向的两堵校园外墙构成了三角形的另外两边。斯年堂位于园子的北部,正面朝南,由此向南依次是方尖碑和圆形水池。安放傅斯年先生骨灰的斯年堂是一座希腊神庙式建筑,16根雄伟的多立克式柱子托起一座三角形屋顶,整体给人的印象就是一座缩略版的“帕提农神庙”。此堂的东西两侧对称地砌有通往堂口的弧形通道,在东侧入口的一棵大树下,斜放着一块镶着有机玻璃的标牌,正中是“傅斯年校长”五个大字,左侧是傅校长的两幅照片(一是在办公桌旁,一是在会议上),右侧则是极精简的纪念文字:

傅斯年(1896—1950),中国近代著名学者、教育家和社会活动家,是五四运动的领袖人物,曾任北京大学代理校长及本校校长。

1949年11月15日傅校长在校庆演说中,期勉学生做到敦品、励学、爱国、爱人。这八个字,即成为台大校训。

中研院王汎森主任说:“一个学术的风格,一种自由主义开放的空气,我想这是他留给台大最重要的遗产。”

从东南方望斯年堂

道旁标牌

经此入口,浅浅的台阶把我们从充满野趣的园地带到庄严肃穆的殿堂前。两束素雅的鲜花映衬着汉白玉墓碑,墓碑上首是“中华民国四十年十二月”,中间用篆体刻着 “傅校长斯年之墓” 七个大字,落款是“国立台湾大学敬立”。右边花束为“台湾大学校长杨泮池敬献”,左边则是“北京大学代表团敬献”,二者落款时间正是当天——“二○一四年五月三十日”。 当时墓园里空无一人,我们在先生墓前鞠躬、留影,只有沙沙的雨声相伴。

围着堂前的方尖碑我转了一圈,原来这是一方无字碑。设计者的原意我不知道,我的理解是——让天地让历史来评价吧。作为二十世纪上半叶的中国学界领袖,傅斯年可谓“誉满人间,谤满人间”,在不同时期和不同的人群中,对他的评价可说是天差地别。三十多年前,在中国大陆,傅斯年似乎从历史中被抹去了:我只知道他是一个在毛选中被点过名的“反动文人”,除此之外便一无所知。还是几年前看了山东聊城师院等编写的一本傅斯年传,才对他有了一点粗略的了解。随着阅历的增长和信息的流通,我对傅氏的崇敬之情与日俱增。而2012年5月北京三联书店出版的台湾学者王汎森著的《傅斯年:中国近代历史与政治中的个体生命》一书,更使我对这位性格鲜明的大人物有了更多也更真切的了解。据此书记载,在傅斯年因高血压英年猝逝之日,远在美国的胡适从电话中得到噩耗,异常悲痛,他在当天的日记中写道(注:傅斯年字孟真):

这是中国最大的一个损失!孟真天才最高,能做学问,又能治事,能组织。他读书最能记忆,又最有判断能力,故他在中国古代文学与文化史上的研究成绩都有开山的功用。在治事的方面,他第一次在广州中山大学,第二次在中研院史语所。第三次代我作北大校长,办理复员的工作。第四次做台大校长,两年中有很大的成绩。

方尖碑

傅校长在台湾大学励精图治,目标甚高,眼看治校初见成效,正欲大展宏图,孰料天妒英才一朝撒手。当日大树遽倒,台大三千学子一片悲声,人人泪洒灵前,声声呼唤伟大而慈爱的傅校长!傅斯年的老同学罗家伦说:“一个人死后,弄到这许多朋友们流泪,许多青年学生们成群来痛哭,不是一件容易的事,不是一件普通的事!”六十多年过去了,“直到今天,在台大的任何一个民意调查中,他仍然是最值得纪念的人物”(王汎森语)。

说到对傅斯年先生的评价,最公允最中肯的无过于他的老师和挚友胡适先生:

孟真是人间一个最难得最稀有的天才。他的记忆力最强,同时理解力和判断力也最强。他能够做最细密的绣花针工夫,他又有最大胆的大刀阔斧本领。他是最能做学问的人,同时又是最能办事又最有组织才干的天生领袖人物。他集中人世许多难得的才性于一身。有人说他的感情很浓烈,但认识他较久的人就知道孟真并不是脾气暴躁的人,而是感情最热,往往带有爆炸性,同是又是最温柔最富于理智的人。像这样的人,不但在一个国家内不容易多得,就是在世界上也不容易发现有很多的。

(1952年12月20日傅斯年逝世两周年纪念会上的演讲)

雨中傅园一角

从南面望水池、方尖碑和斯年堂

斯年堂近景

说来也巧,我到台岛三园皆是雨天。因为5月已进入台湾梅雨季节,自然多雨;但5月30日那天,上午并未下雨,我们中午在北边的野柳地质公园时太阳还大得烤人,然而回程即下起了大雨,到台大时雨虽小了些,但还是很细密,或许老天在为我们瞻仰傅园制造一种气氛吧。

从傅园出来,先左拐从校门后经过,再向右拐,便走上了向东直达台大图书馆的椰林大道。在大道中段南侧,便是与学校办公大楼遥相对应的“傅钟”。钟下有一曲面水泥墩,上嵌说明文字如下:

傅 钟

“一天只有二十一小时,剩下三小时是用来沉思的。”

民国三十八年傅斯年先生担任本校校长,奠定本校发展基石。本校为纪念傅校长的贡献铸造了傅钟,而傅钟也成为台大的精神象征。傅校长的思维哲学正是傅钟二十一响之来由。

陈维昭题

民国九十一年九月二十三日

傅钟说明

正在鸣响的傅钟

我们走到傅钟前正是下午四点半,正拍照间傅钟突然自动鸣响,金石之声响亮而浑厚。此时不禁想到了王汎森书中的那句话:“傅斯年敲响了钟声,一批有能力的学者们群起呼应,

聚集到这个研究所(指中研院史语所)一起工作。”想当年,钟声响起,豪情万丈意气风发的傅所长发出了惊世骇俗的宣言:“我们不是读书人,我们只是上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”;想当年,钟声响起,傅大炮一炮赶走孔祥熙,二炮轰下宋子文……而最让我感动的,则是在傅斯年去世后人们的回忆文章中提到的几件小事(关于傅斯年的自由主义理念,可参看我的另一篇博文《傅斯年的眼光》,此处不赘)。

傅斯年刚正敢言嫉恶如仇,对官员大佬常常毫不客气,但对下层职员、学生和工友却是十分随和亲切,“温其如玉”。傅校长在台大的司机名叫杨国成,特别爱下象棋,没事便和邻居杀上两盘。傅校长要用车时,便含着烟斗从一百多米外的校长公馆踱过来,走到老杨家拍拍他的肩膀:“跟我出去一趟,老杨!”如果没有要紧的事,傅校长也会坐在矮桌边,眼睛迷迷地透过厚镜片看到终局再和老杨一道走;如果要马上出车,他定会非常礼貌地向杨的棋友打招呼:“对不起,打断你们的雅兴了。”晚上空闲时,傅校长常常会过来找老杨下两盘,而棋高一着的往往是老杨。傅校长去世后,老杨眼含热泪逢人便说:“我开了二十多年车子,从来没有遇到过这样的好东家!”

傅斯年虽然在欧洲游学七年,回国后也整日穿着西装,但其内心却是一个传统意义上的仁义君子,一生公私分明,两袖清风。他虽未做过什么大官,但毕竟是学界领袖,担任过中研院史语所所长、中研院总干事和大学校长等高级管理职务,生活应该是比较优裕的,外人绝对想不到他其实也很穷。在去世前两天,他曾托朋友从香港为他带一件西服上装,但限定价格不能超过港币100元。那位朋友说,像样一点儿的西装就要150元,他听了便面有难色。

傅斯年一生有为有守,自奉甚俭。抗战时期,他既是史语所所长,又当过国民参政员。但他或是只领中研院的薪水,或是只领参政员的薪水,从未领过双薪。他当台大校长时,又被总统聘为资政。那时资政除了有特任薪津之外,还可支领两位秘书和两位副官的薪津。按照惯例,这些都可与台大校长的薪水同时领取,但傅校长却从未领过资政及其随员的薪津,就连跟随他十多年的秘书,也是后来才从别人那里听说他是资政。傅斯年的清风高格,真可以使顽夫廉、懦夫有立志。

就在傅斯年去世前不久的一天晚上,他在家中写作到深夜,觉得腿冻得受不了,便对夫人俞大綵说:“有家杂志要我写文章,老董(指董作宾)答应提前给我稿费。等钱拿到了,一半留给你,其余的一半你给我做条棉裤好不?要厚厚的扎裤腿的。”不料几天后傅斯年便猝然离世。想起夫君到死也没穿上棉裤,而且是带着她为他买的那包四角七分钱的廉价烟丝去参议会开会并倒在会场上再也没有醒来,傅夫人真是肝肠寸断泣不成声……(这几件小事源自台北秀威资讯科技公司2014年6月版《怀念傅斯年》。)

这便是“学霸”和“傅大炮”的另一面。

雨还在下,傅钟已不再鸣,我们顺着椰林大道往图书馆走去,那里有一方很大的绿草坪。

二○一四年八月八日

附注:如图所示,台岛三园三座伟人墓,朝向各各不同,其背面恰好构成了一个三角形。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号