梅 园

五月二十一日晨大雨,我们在台北车站乘九点整的自强号列车于十点十一分到达新竹市。按照站内 “游客中心” 工作人员介绍的乘车路线,于十一点左右到达位于光复路二段101号的清华大学北门。

刚进门,阵雨如注,在路边教学楼避了会儿雨,便打着伞沿着西南向的大路偶然走到了成功湖边。在雨雾迷蒙中绕湖兜了半圈,在湖边的学生食堂吃了饭,便一路问人向位于校园西南区的梅园寻去。在西向途中见到了外形奇特的物理馆,后来得知,这是梅贻琦先生一九五五年十一月从美国返台负责组建清华原子能科学研究所(也即台湾所称的清华“复校”)后,于一九五八年落成的第一座科研建筑。由此一直向西走到学校体育场,从场边马路向南走到头便看到了路右边写着“梅园”的牌子。进了金属栅栏围成的入口,前行几步左侧便是一块巨石,于右任先生手书的“梅园”红字在雨水冲刷下异常鲜亮。

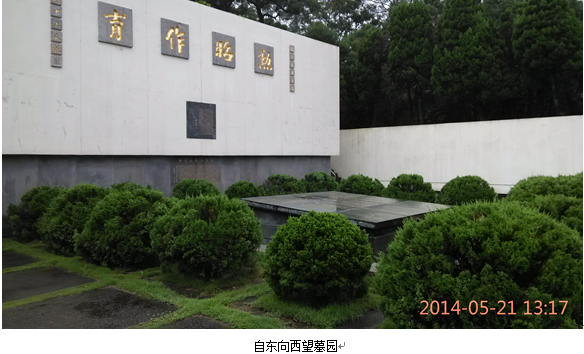

梅园位于清华校园西南部十八尖山的东麓。园口石碑旁边便是通往梅贻琦先生墓园的路,这条路对着西南方向,约有一百五六十米长,两旁都是松柏树。行道树两侧遍植梅树,据说初建时即植有杏梅、梅花等五百余株。细雨蒙蒙中,我们沿着略有上坡的小路前行,中途只碰见一个姑娘打着伞从上面下来。几分钟后便走到三级大台阶前,每级大台阶约有十来个台阶。上得台阶便是墓园了,正面宽大的白色高墙上镌刻着“勋昭作育”四个金字,两边也是白色墙壁,下方是数十株球形绿植环绕大墓,几百平方米的平场上用绿草带在水泥地面上划分出一个个方格,煞是好看。

走近墓前看得清楚:高墙金字上首是“月涵先生千古”,“勋昭作育”后面的落款是“蒋中正敬挽”(注意,同年去世的胡适,墓前题字落款只有“蒋中正”,却没有“敬挽”)。四个金字下方是由蒋中正和陈诚署名的政府褒扬令,也在白墙之上,而白墙下深色石材上镌刻着原北京大学校长蒋梦麟撰写的“梅月涵先生墓碑”(不是“墓志铭”)。

墓碑与墓石刻字

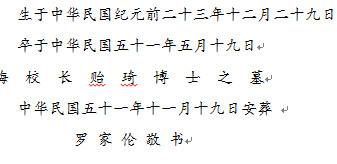

而由九块方形石板拼成的巨大墓石上,则是曾任清华大学校长和中央大学校长的罗家伦撰写的如下字样:

政府褒扬令

政府褒扬令文字如下(原文无标点,为方便阅读此处试加了标点;又,褒扬令和下面的墓碑文字参考了黄延复、钟秀斌著《一个时代的斯文》(九州出版社2011年4月版),并根据照片改正了原书的错漏之处):

国立清华大学校长梅贻琦早岁留学美国,研习电机工程。学成归国,历任清华大学教授、校长四十余年,中经对日抗战之役,屡当艰巨,措置攸宜,懋著勋劳,深资倚畀。受命出席联合国文教组织大会首席代表,周旋坛坫,为国宣勤。嗣任教育部部长,于长期发展科学规画周祥,力求实践。在教育部长任内仍兼主清华校务,董督原子炉装置工程,尽瘁收功,为中外所称美。综其生平,刚毅诚朴,澹泊宁静,襟抱宏伟而敬业不迁,陶铸人才而撝谦自牧,洵士林之楷模,邦国之耆贤。遽以积劳病逝,轸悼良深,应予明令褒扬,以彰令绩。此令

总 统 蒋中正

行政院院长 陈 诚

中华民国五十一年十月二十日

墓碑文字如下(原文亦无标点,此处加上):

梅 月 涵 先 生 墓 碑

梅月涵先生讳贻琦,月涵其字也。民国前二十三年生于天津,民国五十一年逝于台北,享年七十有四。先生于民国前三年考取第一批清华留美学生,攻读电机工程,开我国近代实科与科学研究之先河。归国以后,历任清华大学教授、物理系主任、校长等职,前后凡四十八年,春风所被,育材甚众。对日抗战期间,北京、清华、南开三大学联合为国立西南联合大学,迁校昆明。三校校长共任校务委员会常务委员,当时余任北大校长,得与先生共事。先生以年最少,尝自谓年少者当多任事,故其负校务责任独多。先生雍容中道,温恭谦让,择善固执两者兼有。当国势动荡之秋,学府思想复杂,内部冲突自所难免,而联大师生得以协调校务,因以日进者,先生之力居多。迨抗战终了,三校复校平津时,先生又独任调度之责。嗣大陆沦陷,先生离国赴美主持清华基金之运用。民国四十四年奉政府召,返台筹办清华核子研究所,民国五十年原子反应器装置完工,前后六年,其间筹集经费,兴建校舍,选定原子反应器,商聘教授,招收研究生等,无一不躬亲主持。其后复出任教育部部长暨国家长期发展科学委员会副主席,凡可促进我国科学教育之发展者无不竭诚以赴。一生尽瘁学术垂五十年,对于国家服务之久,贡献之多,于此可见;其学养毅力尤足为后生学子模楷。因立碑以志其实。

中华民国五十一年十一月谷旦

蒋梦麟撰 丁治磐书

上两文中所说“原子炉装置”“原子反应器”均指由梅贻琦于一九五七年初筹划、组织并于一九六一年底正式启用的台湾第一个原子反应堆,这是梅氏晚年为清华为台湾做的一件大事;墓碑时间落款的“谷旦”是“吉日”之意。两文对梅先生的生平和为人介绍得很清楚,其中对梅的评价可谓恰如其分:

综其生平,刚毅诚朴,澹泊宁静,襟抱宏伟而敬业不迁,陶铸人才而撝谦自牧,洵士林之楷模,邦国之耆贤。

先生雍容中道,温恭谦让,择善固执两者兼有。……一生尽瘁学术垂五十年,对于国家服务之久,贡献之多,于此可见;其学养毅力尤足为后生学子模楷。

我对梅先生的了解始于他那句名言:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”

当时只觉得话讲得好,便把它用在了一篇小文中并借题发挥了一通,但却不知此话是在什么场合说的。后来看书才知,这段话是梅氏一九三一年十二月在接任清华大学校长的就职演说中讲的,完整的话是这样说的:

孟子说:“所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也”,我现在可以仿照说:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”

原来梅先生的名言是“孟子体”。梅先生自一九一五年从美国学成归来到清华任教,“一生尽瘁学术垂五十年”。他去台湾之前在清华校长任上就有十七年,难怪被老清华人称为“永远的校长”。在短短十来年中,由于他领导有方,清华迅速跻身国内一流名校。且不说在国外获得诺贝尔奖的多位清华牛人,仅在大陆的“两弹一星”元勋中,便有百分之六十的人出自清华或西南联大。作为一个大学校长,还有比这样的成绩更荣耀的吗?相形之下,现今大陆上那些名校校长除了有顶在官场中足以自慰自炫的“副部级”乌纱之外,不知又有多少拿得出手的办学实绩。

梅贻琦与胡适、傅斯年不同,他基本上是个不问政治的书生,但正因为他不问政治,不会对老蒋说不,才稀里糊涂地当上了国民党的中央执行委员,后来又当上了教育部长。但令人奇怪的是,官场对他竟没有丝毫污染,他绝对是一个“出淤泥而不染”的真君子。他沉默寡言,从无疾言厉色,像一头牛一样套着沉重的轭,呕心沥血地尽其职责。他当校长,当教育部长,唯一特殊之处便是在白天的社交、管理工作之外还要批阅文件到深夜。正因为他有担当,有一种义不容辞的责任感,所以他不好意思断然推掉难以负荷的重任,最后竟然活活累死在教育部长任上!他是一个传统意义上的纯粹的读书人,志洁有节。西南联大三常委,他是最“常”的实际当家人。他贵为校长,夫人却不得不自做自卖“定胜糕”补贴家用,甚至为了撑一个轮流做东的饭局,这位校长夫人竟不得不出门摆地摊,靠卖旧衣物才凑出了这笔开销。他是清华校长,掌管数额巨大的清华庚款基金,但在他一九五五年从美国返台后,所挣台币不敷两边家用,留在美国的夫人不得不外出打工干到六十六岁,甚至连他最后住院治疗的大部分费用也全赖清华校友捐资相助。另一方面,他又是一个受过西方教育、笃信普世价值的现代知识分子,学术自由、教授治校是他坚定不移的主张。为了坚守自己的信念,他在北京围城时没有留下来“迎接解放”,并因此得以在晚年再放生命异彩,继续为科学为教育做出重大贡献,而不致像他的许多清华同事那样,在无穷无尽的政治运动中空耗时光或运交华盖惨遭不幸。

梅贻琦在胡适去世后三个月病逝,想来可能是梅氏不曾披逆鳞,老蒋也许衷心伤痛。从墓园的规模和形制看来,梅园显然比胡适公园要气派得多——依山就势的墓道和大墓高山仰止,广阔的梅林松柏万古长青,就连墓石四周也凿出了深而宽的沟槽,让人无法挨近大墓(那天下雨地滑,我为了拍摄墓碑文字站在外边台沿上不免有几分心惊)。这是否意在显示一种威严?我却觉得这条深沟实在是整个陵墓设计的败笔,远不如胡适墓四周的白石子来得悦目而亲切,梅校长若九泉有知,恐怕会不高兴的。

二○一四年八月三日

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号